第4回 ミクロの世界への誘い(4)

核分裂の連鎖反応と臨界量

核分裂が発見された1938年は、ナチス・ドイツがオーストリアを併合し、いつドイツが侵略戦争を開始するかという緊迫した世界情勢でした。実際に翌年の9月、ドイツはポーランド侵攻を開始し、第2次世界戦争が始まりました。

翌年の1月、ニールス・ボーアがアメリカに渡り、前回(3)で述べたハーンとシュトラウスマンのウランの実験結果とマイトナーとフリッシュのウラン原子核の核分裂という解釈を伝えると、アメリカ中の物理学者たちが沸き立ちました。イタリアから亡命して、ニューヨークのコロンビア大学で指導的な役割をしていたエンリコ・フェルミらは、直ちに追実験をおこない、ウラン原子核の核分裂を確認しました。

アメリカ滞在中に、ニールス・ボーアは、ウランの原子核の中で、速度の遅い中性子を吸収して核分裂するのは、ウランの同位核の1つウラン235であることを突き止めました。

このボーアの指摘に注目したのは、亡命物理学者のレオ・ジラードでした。ウラン235の原子核が中性子を吸収して核分裂したとき、1個以上の中性子を放出すれば、その中性子が別のウラン235の原子核に吸収されて核分裂を起こし、ふたたび中性子が放出されて、核分裂が続いていきます。これを「核分裂の連鎖反応」と言います。

フェルミたちの実験で、1回のウラン235の核分裂では2個以上の中性子が放出されることがわかりました。平均して1回目の核分裂でつくられた中性子2個が次の核分裂を起こすと、その次は4個の中性子が核分裂を起こすことになり、2×2×2×…×2とねずみ算のようにウラン235の核分裂が増えていきます。このように2を81回掛け合わせると24桁の数になり、約一㌔㌘のウラン235が核分裂したことになります。この核分裂で放出されるエネルギーは約2万トンの高性能火薬の爆発エネルギーに相当します。

ジラードは、このような研究結果をドイツが知り、原子爆弾をつくることになったら大変だと考えました。それを避けるために、彼は研究成果を秘密にすることを主張しました。これに対し、ボーアは研究成果を機密にすることは、科学を国家間の競争に隷属させることになると反対しました。彼の思いは、せめて物理学の世界だけでも、平和で政治的にひとつになった国際協同社会のモデルにしたいということです。科学者は研究結果のすべてを、それが好都合か不都合かによらないで論文として発表し、科学者の誰もがそれを読めるようにすべきで、秘密を科学の世界に導入すべきでないと主張しました。ボーアの主張の背景には、世界中の物理学者が出入りして自由に研究をしてきたコペンハーゲン理論物理学研究所の実績がありました。

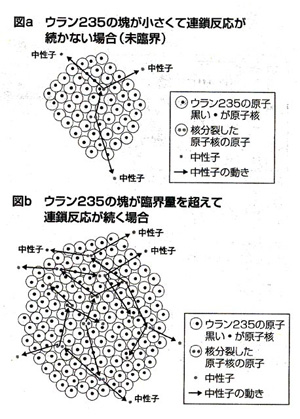

ところで、ウラン235の核分裂でつくられる中性子すべてが次の核分裂を引き起こすわけではありません。純粋なウラン235の原子がびっしり詰まっていても、原子の中心にある原子核の大きさは原子間距離の1万分の1以下なので、原子の中を通過する中性子は滅多に原子核に衝突しません。図aに示したように、ウラン235の塊が小さいと、中性子は吸収される前にその塊から外に飛び出していってしまいます。図bのようにウランの塊が大きいと、中性子がウラン235に吸収されて核分裂を持続させる可能性が大きくなります。

核分裂によって放出された中性子が、必ず次のウラン235に吸収されて、核分裂の連鎖反応を継続させるぎりぎりの量を「臨界量」といいます。臨界量以下で連鎖反応が起こらない場合を「未臨界」あるいは「臨界前」と呼びます。この臨界量が、爆弾にして飛行機に搭載できる程度の量なのか、どうかで、兵器としての原子爆弾がつくられるかどうかが決まります。

天然ウランの場合は、大部分が同位核のウラン238で占められ、ウラン235はわずか〇・七㌫しか含まれていません。核分裂でつくられた中性子をウラン238が吸収してしまうので臨界量はとてつもない大きな量になってしまいます。臨界量を小さくするには天然ウランからウラン235を分離して、できるだけウラン235の純度の高い濃縮ウランをつくる必要があります。

ボーアとフェルミは、当時の工業技術では、天然ウランからウラン235を大量に分離することは簡単にはできないだろうと考えていました。

「原水協通信」2002年7月号(第701号)掲載