第7回 原爆1発分の濃縮ウランのために

1942年の6月、原爆開発の工場建設は陸軍工兵隊にゆだねられ「マンハッタン工兵管区」という名称で偽装されました。9月にレスリー・グローブス准将が総括責任者に任命されて、原爆開発は本格的に始まりました。

ウラン原爆開発における最大の難関は、核分裂の連鎖反応をするウラン235が天然ウランにわずか0・7%しか含まれていないことです。爆撃機に搭載できる爆弾にするためには、ウラン235を90%以上の純度で含んだ「兵器級濃縮ウラン」にする必要があります。天然ウランの大部分を占めるウラン238とウラン235は、化学的性質はまったく同じなので、235対238というわずかの質量差を利用して分離するしか方法がありません。

ウランの化合物を遠心分離器にかければ、わずかに重いウラン238の化合物が外側に、軽いウラン235の化合物は回転の中心部に集まる傾向があります。これを何回も繰り返して次第にウラン235の化合物が多く含まれるようにするのが「遠心分離法」です。

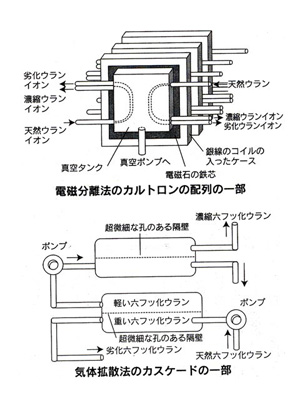

ウランの化合物をイオンにして電磁石の間に入れると、円弧を描いて走ります。イオンの質量の違いで軽いイオンの円弧の半径がわずかに小さくなることを利用するのが「電磁分離法」法です。

「気体拡散法」では六フッ化ウランの気体を用います。これは、同じ温度では、ウラン235を含んだ分子の方がウラン238を含んだ分子よりわずかに速く運動するので、超微細な孔を無数にあけた隔壁膜を通り抜けやすくなることを利用するものです。

その他、海軍が潜水艦の動力利用に開発していた「熱拡散法」があります。

原爆開発を世界大戦中に間に合わせることを最大の目標にしたので、どの方法が成功するか見通しが立たない以上、ある方法が失敗してから他の方法を試みる時間的余裕はありません。そこでグローブスは可能性がある限りいずれを問わず並行して進めることにしましたが、最終的には電磁分離法と気体拡散法にしぼられました。

テネッシー州オークリッジに建設された暗号名Y│12という電磁分離法の巨大な工場がつくられました。天然ウランから中間段階まで濃縮する「アルファ」と呼ばれた長さ165㍍幅95㍍の巨大な施設が五つと、それよりやや小さくて、中間段階の濃縮から兵器級濃縮ウランにする「ベータ」と呼ばれた施設が3つつくられました。

「カルトロン」と名付けられた装置は、縦横数㍍、厚さ60㌢㍍の四角な鉄の芯の周囲を銅線の代わりに銀コイルで囲んで電流を流して電磁石にし、その両側に四角な真空のタンクを2つくっつけて置き、イオン化したウラン化合物のビームを入射して、図に点線で示したように、ウラン235と238を分離させます。「アルファ」は、48個の「カルトロン」を競馬場のように長円形のトラックを1周して2階に並べられ、磁場も電磁石を貫いて1周しています。鉄の重さは4500トンに達しました。1階は「カルトロン」を真空に保つためのポンプが並びました。

「アルファ」で中間段階に濃縮されたウランを90%まで濃縮する「ベータ」は36個の「カルトロン」を長円形に並べた装置です。

電流を流すコイルは銅線が入手できないので、1万3540㌧の銀が銅の代わりに用いられました。しばしばショートしたり、真空漏れが起こって、もれる箇所を探すのも大変なほど巨大で、しかも精密さが要求される装置でした。訓練された2万4千人の作業員が動員されました。1944年3月にウラン235が10%の低濃縮ウランを、6月には初めて兵器級の高濃縮ウランが実験用に出荷されました。

「気体拡散法」の施設はK│25と暗号名で呼ばれ、やはりオークリッジに建設されました。これも巨大で大電力を必要とする装置でした。図に示すように天然ウランをフッ素と化合させて六フッ化ウランの気体をポンプで圧縮して、1センチ四角に1千万個の微少な孔がある金属の隔壁膜を通します。 ウラン235の六フッ化ウランのほうがわずかに隔壁膜を通り抜けやすいので、通り抜けた気体を次の段階にポンプで送って再び隔壁膜をくぐり抜けさせます。このカスケードと呼ばれる繰り返しを4000回も行ってウラン235の濃縮が行われました。

六フッ化ウランは腐食性が強く、強い圧力に耐える薄い隔壁膜を作るのに再三材料の変更などで手間取って、「マンハッタン工兵管区」の期間内には高濃縮段階まで完成に至りませんでした。低濃縮したウランは海軍の「熱拡散法」の低濃縮ウランと合わせて、1945年3月から、電磁分離法の「ベータ」の入力として結合させました。

こうしてかろうじてソ連が対日参戦を約束した8月の直前、1945年7月24日に広島に投下される原爆1発分の「兵器級濃縮ウラン」がロスアラモス研究所に発送されたのです。

「原水協通信」2002年10月号(第704号)掲