12 ワールドリポート

12 ワールドリポート 【核兵器禁止条約】新たにインドネシア、シエラレオネ、ソロモン諸島が批准して73か国、ソロモン諸島が署名して94か国に

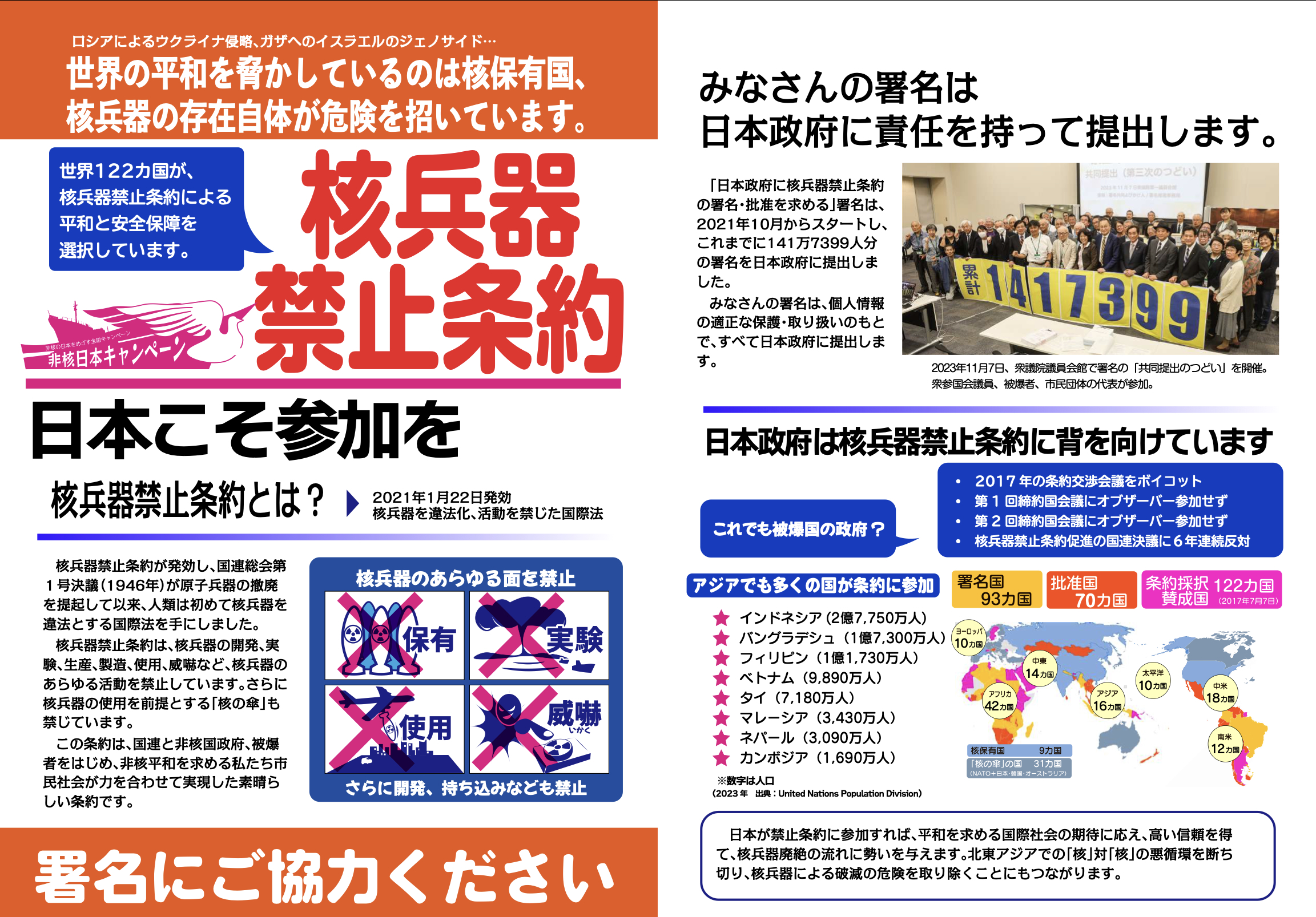

2024年9月24日、核兵器禁止条約に新たにインドネシア🇮🇩、シエラレオネ🇸🇱、ソロモン諸島🇸🇧が批准して73か国となりました。また、ソロモン諸島🇸🇧が署名して94か国となりました。2017年7月7日に採択され、同年9月20日に調印(署名)...

12 ワールドリポート

12 ワールドリポート  01 原水爆禁止世界大会

01 原水爆禁止世界大会  01 原水爆禁止世界大会

01 原水爆禁止世界大会  04 被爆者

04 被爆者  04 被爆者

04 被爆者  04 被爆者

04 被爆者  01 原水爆禁止世界大会

01 原水爆禁止世界大会  01 原水爆禁止世界大会

01 原水爆禁止世界大会  声明・談話

声明・談話  声明・談話

声明・談話  02 3・1ビキニデー

02 3・1ビキニデー  05 署名

05 署名  02 3・1ビキニデー

02 3・1ビキニデー  04 被爆者

04 被爆者  01 原水爆禁止世界大会

01 原水爆禁止世界大会