広島・長崎原爆の非人道性の物理学的根源

沢田昭二

名古屋大学名誉教授・物理学・被爆者

原水爆禁止日本協議会代表理事

核兵器禁止条約の早期交渉開始に向けて核兵器の非人道性に焦点を当て広島と長崎の原爆投下の真相を知る必要があります。この報告において原爆使用の非人道性の物理学的根源を説明したいと思います。

1.初期放射線

広島・長崎の原爆は爆発した100万分の1秒内に、核分裂の連鎖反応によって大量のガンマ線と中性子線を放出しました。このガンマ線と中性子線のほとんどは原爆の爆弾容器の壁に吸収されました。容器の壁に吸収されないで通り抜けたガンマ線と中性子線は大気中の原子核による散乱、吸収、再放出を繰り返しながら地上に達し、人々に瞬間的な外部被曝をもたらしました。

原爆が爆発した1分以内に放出された放射線を「初期放射線」と呼びます。爆心地から1 km以内で被爆した人は、この初期放射線によって4 シーベルト(Sv)を超える外部被曝をしました。4 Svの被曝は被曝した半数の人が60日以内に死亡するので「半致死線量」あるいは「50%致死線量LD50」と呼ばれます。爆心地から1 kmで被爆した人は、初期放射線被曝に加え、後に説明する残留放射線でも被曝して、さまざまな急性放射線症状に苦しみもだえながら死んでいきました。

原爆が投下された8月6日、広島第一中学校2年生の広島市外から汽車で通学していた生徒が動員されていた兵器工場は金属材料不足のため休業になり、広島市内から通学していた生徒は爆心地から西南西約14 kmの地御前の兵器工場に動員されていました。そのため、私のように病気などで休んで市内にいた2年生の内3人が原爆で死亡しました。学徒動員されなかった1年生(年齢12〜13歳の少年)約320人の内150人余が広島第一中学校南側の爆心地から約1,000 m離れた屋外で建物疎開の跡片付けの作業中に被爆したため火傷と遮蔽効果なしの初期放射線被曝をしました。彼らは水を求めて学校のプールに逃れてきましたが、翌年4月、2年生になるまでに、火傷と放射線による急性症状に苦しみながら全員死亡しました。1年生の残り150人余は爆心地から約870 mの1階建て木造校舎で予習をしていて被爆し、倒壊した校舎から脱出できたのは80人余でした。脱出できた者も全員が火傷は免れたものの放射線障害によって生死の境で苦しみ、翌年4月に復学できたのは19人(そのうち出席できたのは13人)でした。その後、生き残った者も16歳、22歳、35歳、41歳、44歳、59歳の時に白血病で死亡し、60歳を過ぎると次々と多重がんになって死亡しました。82歳の今、生き残っているのは2人だけで、その1人の児玉光雄さんは19回のがん手術と闘いながら、核兵器廃絶をめざして被爆体験の証言を続け、爆心地から1 km以内で大量被曝した少年たちの全貌の記録をこのほど出版しました(文献1)。原爆は初期放射線だけでもこのような苦しみを与える非人道兵器です。

2.熱線

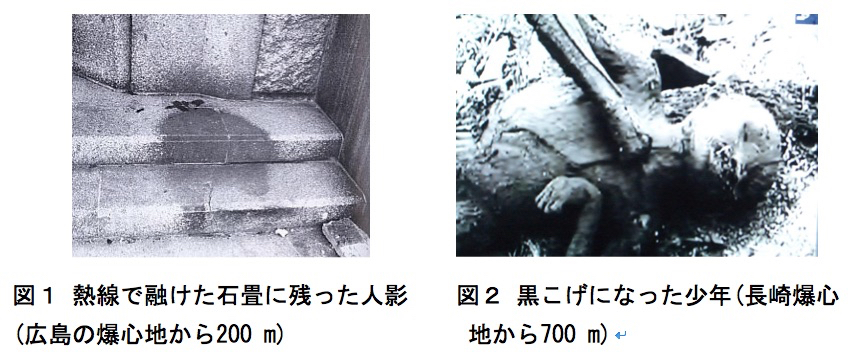

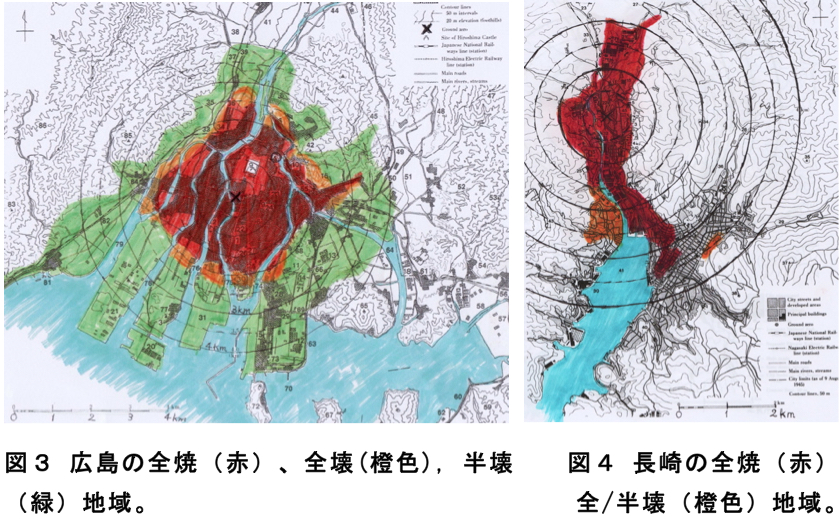

核分裂の連鎖反応が起こっている間、爆弾容器の壁を貫いて放出されたガンマ線を吸収した大気は、爆弾容器の周りに、すなわち原爆が爆発した爆心(広島では爆心地の上空600メートル、長崎では500メートル)を中心に、100万度以上の超高温・超高圧の火球(小さな太陽と称される超高温・超高圧のプラズマ状態の大気の塊)をつくりました。火球は膨張しながらガンマ線を放出しました。このガンマ線は遅発ガンマ線と呼ばれ初期放射線に加えられています。火球は温度を下げ、爆発1000分の3秒後、火球の表面温度が太陽とほぼ同じ数千度になると大量の熱線や可視光線を放出し、熱線放出は約2秒後まで続きました。熱線は地上の人々を焼き殺し、火傷を負わせ、燃えるものには火をつけて火災を引き起こしました。熱線によって爆心地の地上温度は、ほぼ3,000度に達し、岩石の表面を融かしました(図1)。広島では爆心地からほぼ3.5 kmまで、長崎ではほぼ4 kmまでにいたる人々の露出した皮膚に熱傷を引き起こしました。爆心地に近い距離で被爆した身体の小さい子どもは黒こげに焼き殺されました (図2)。こんな非人道的なことは許されません。

3.爆風と衝撃波

火球が膨張すると、火球表面の大気は圧縮されて火球表面を取り巻くショック・フロントと呼ばれる超高圧の大気を形成しました。約100分の1秒後、火球の膨張速度よりも衝撃波の伝搬速度(高圧の時は音波より数倍速い)が速くなるとショック・フロントは火球から離れて衝撃波(音波と同様の気圧の波)となって四方に広がりました。上空から爆心地に到達した衝撃波は地面で反射し、地面に向かう衝撃波の圧力に反射した衝撃波の圧力が加わって2倍の圧力になり、爆心地のやや外側に遅れて到達した衝撃波の圧力が加わって、さらに高圧のマッハ軸と呼ばれる衝撃波の壁が爆心から外向きに、最初は秒速1 kmに近い速さで、遠距離ではほぼ音速の秒速340 mになって広がりました。この衝撃波と大気圧の圧力差によって、最初は外向きに、衝撃波が通過した後には内向きに、空気の強い流れである爆風がつくられました。その結果、最初に衝撃波が到達して、建造物の内部に入ると特に日本家屋では屋根、天井、床が持ち上がり、柱や梁との繋がりが切れ、そこに爆風が到達して建物が分解され倒壊しました。通常の台風や地震の時の倒壊では屋根などの形が残って隙間があるのに、原爆の爆風による倒壊は建造物がばらばらに分解されて倒壊し、隙間が残されなかったのです。そのため柱や梁で身体を挟まれて動けず、私の母親や漫画『はだしのゲン』に描かれているように倒壊家屋の下敷きになったまま、熱線で引き起こされた火災によって焼き殺されました。これは通常爆弾と異なる原爆の衝撃波と爆風と熱線の複合による非人道的影響です。私は生きたまま焼き殺された母を助けることができなかった無念を今なお背負い続けています。

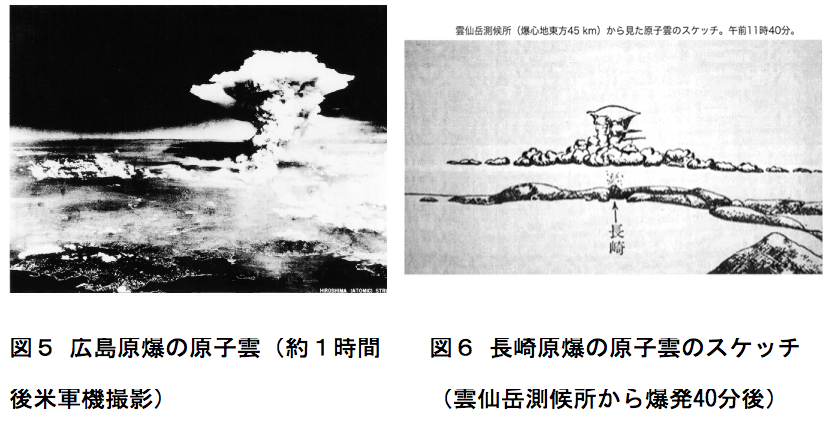

広島も長崎も爆心地からおよそ半径2,000〜2,200 m圏内が衝撃波・爆風による全壊地域になりましたが、衝撃波が山にぶつかると反射され、入射波と反射波が合体して圧力がいっそう強まります。広島では北東の牛田山と北西の三篠山(みささやま)による反射波で強まった衝撃波が合体して爆心地から北約2,800 mまで全壊地域となりました(図3)。長崎では南東の金比羅山と南西の稲佐山による衝撃波の反射のため、爆心地から南約2,600 mの稲佐町までが全壊地域になり、南東の風頭山による衝撃波の反射によって爆心地から3,500 mの寺町も全半壊地域になりました(図4)。

気体の圧力が上がると温度も上昇するので、火災が起こりやすくなります。広島では北方の全壊地域に爆心地から約2,500 mの全焼地域が重なり、長崎では南方に3,000 mの全焼地域が延びて、さらに長崎県庁と長崎市役所のある爆心地から南3,000〜3,500mの丘に衝撃波がぶつかって圧力を上げ温度を上昇させたために長崎県庁も長崎市役所も火事になりました。

4.放射性降下物

4-1.原子雲と放射性降下物の降下範囲

ショック・フロントが火球から離れる原爆爆発100分の1秒後には ①核分裂生成物の原子核、②中性子を吸収して誘導放射化された原爆容器と機材の原子核、③核分裂しなかったウラン235(広島原爆)あるいはプルトニウム239(長崎原爆)の原子核は、爆弾容器のまわりに形成された火球の中央部に残り、火球の急上昇とともに急冷却して放射性の微粒子になりました。放射性粒子の水分吸着力は強く、大気中の水分を吸着して雨滴の核になり原子雲を形成しました。放射性微粒子の強い吸着力によって乾燥したネバダ砂漠の核実験でも原子雲をつくりました。

原子雲の中央部の上昇力は強く、地上約10 kmの対流圏と成層圏の境の対流圏界面を突き破って原子雲頂上部は地上約16 kmに達しました。そのため雨滴の成長が早く、また雨滴の密度も高いので雨滴同士が付着して大きく重くなり、放射性降雨いわゆる「黒い雨」となって地上まで降下しました。こうして原子雲の中央部が移動した地域に強い放射性の雨が降ったのは、広島では爆心地から北西方向、長崎では爆心地から東方の西山地域から始まる帯状の地域になりました。広島では市内全域が大火災になり、火事嵐が起こって強い放射性降雨の降雨域に強い火災雨が重なるように降って放射性物質を洗い流しました。長崎では火災雨域が広島ほど大きくなく、西山地域の放射性物質はかなり残されました。

他方、原子雲の周辺部は対流圏界面に達すると上昇力が得られなくなり、下からの上昇気流に押されて対流圏界面に沿って水平方向に円盤状に広がっていきました。この原子雲の周辺部の雨滴密度は小さいので雨滴はあまり大きくならず、降下すると水分を蒸発させて放射性微粒子に戻り、放射性微粒子は原子雲の下の広い地域に充満しました。広島では放射性微粒子が降下中に付着・合体して目に見える煤になり、黒い雪が降ってきたようだったという証言もあります。長崎はちょうど昼頃だったので、真っ黒い空に真っ赤な太陽が火の玉のように浮かんでいたという証言が多数寄せられ、記憶をもとに描いた油絵もあり、放射性微粒子の充満を裏付けています。長崎ではマンハッタン調査団が1945年9月21日からガイガー・ミュラー管(GM管)を用いて地表から5 cmの高さのガンマ線を、東は西山地域から島原半島まで、南西は長崎半島(野母半島)、北東は大村、北西は西海までと広い範囲を測定しています。その結果では、爆心地の東側の島原半島に至る帯状地域だけでなく、北西12 kmの三重地区、南西13 kmの三和地区、北東15 kmの西諫早で1時間あたり0.01 ミリレントゲン(≒ 0.1 μSv /時)以上の放射性降下物による残留放射能が測定されています。これらの残留放射能の測定は原子雲が広がった広範な地域に放射性降雨や放射性微粒子が降下して地表に堆積したことを示しています。

図5に約1時間後に米軍機が瀬戸内海上空1万 mから撮影した広島原爆の原子雲、図6に約40分後に雲仙岳測候所からスケッチした長崎原爆の原子雲を示しました。

4-2.放射性降下物による被曝影響

大気中に浮遊していた放射性微粒子の大部分は風に運び去られたために、一部地上の物体の上に堆積したもの以外については物理的に測定されていません。あらかじめ放射性降下物の測定の準備がおこなわれていた核実験の場合には、放射性微粒子が風に流されて広い範囲に降下したことが記録され、降下物の線量の地図がつくられています。しかし、物理学的測定では放射性微粒子を体内に摂取することによる内部被曝の影響評価は困難です。内部被曝も含めて放射性降下物による被曝影響は、被爆者の間に起こった傷害の発症状況から知ることができます。被爆者の間に引き起こされた脱毛や皮下出血や下痢等の急性放射線症状の発症率について多くの調査がおこなわれており、こうした急性症状の発症率と被曝線量の関係から以下に述べるように放射性降下物による被曝影響を求めることができました(文献2)。またがんなどの晩発性症状の発症率や死亡率の調査がおこなわれているので、さらに内部被曝についても知見が得られると思います。

放射線影響研究所(放影研)と日本政府は、初期放射線による被曝線量がほとんどゼロになる爆心地から2 km以遠の脱毛は精神的ショックによるもの、下痢は衛生状態が悪かったためで、原爆放射線の影響ではないと主張し続けています。しかし、さまざまな急性症状の発症率は2 km以遠を含めて爆心地からの距離とともに規則的に減少しています。さらに脱毛の発症率は2 kmを越えても皮下出血による紫斑の発症率とほぼ同じように変化しています。被爆直後から、また被曝後何年も経ってからも、こうした急性症状発症率の多くの貴重な調査がおこなわれ、ほぼ同じ調査結果が得られています。全国約200の空襲を受けた都市では、広島と長崎で何千人もの被爆者の間に現れた急性症状は見出されていません。広島と長崎の爆心地からの距離に依存して系統的に発症している急性症状の発症を原爆放射線以外に合理的に説明することはできないので、放影研と日本政府の主張は成り立ちません。放影研が所有している被爆者に生じた放射性降下物による障害の調査結果を丹念に調べれば、内部被曝に関するさまざまな知見を獲得する道が開け、人類が放射線被曝を避けることにもつながるでしょう。

動物実験では放射線による急性症状の発症率や死亡率は被曝線量とともに増加して遂には100 %に達する確定的影響をもたらし、この被曝線量と発症率や死亡率の関係は正規分布によって表されることが知られています。正規分布は体重や身長などの分布をはじめ最もありふれた分布です。放影研の京泉氏らによる死亡した胎児の頭皮をマウスに移植してX線を照射した実験を参考にすると、被爆と脱毛発症率の関係は平均値 2.751 Sv、標準偏差0.794 Svの正規分布(normal distribution)になります。この正規分布を N(2.751 Sv, (0.794 Sv)2 ) と書きます。標準偏差の二乗を分散といいます。

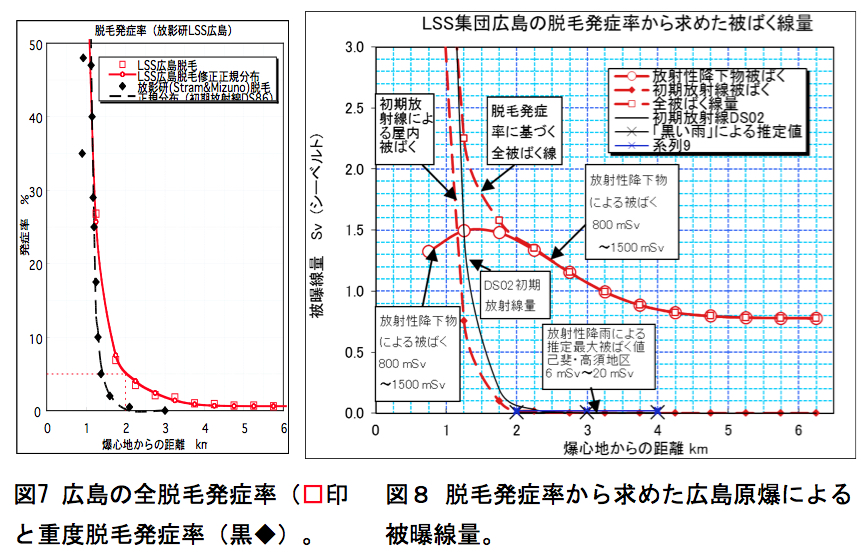

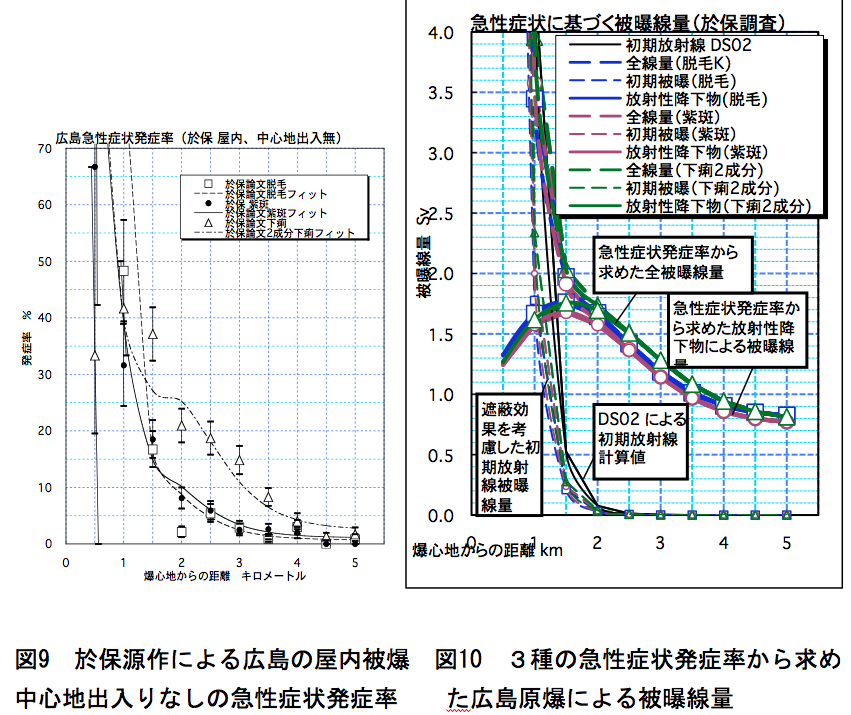

放影研の前身である原爆傷害調査委員会(ABCC)が1950年頃に調査した爆心地からの距離ごとの被爆者の脱毛発症率(文献3)の調査があり、その広島の場合が図7の赤い□印です。この脱毛発症率に被曝線量と脱毛発症率の関係を与える正規分布を用い、初期放射線は2002年原爆放射線線量評価体系(DS 02)を用いて広島原爆による全被曝線量を求めると図8の小さい□印を付した破線になります。初期放射線の遮蔽効果はほぼ50 %になったのでDS 02による初期放射線推定線量(黒く細い曲線)の約半分になった赤い破線の曲線です。全被曝線量から初期放射線による被曝線量を差し引いたものが放射性降下物による被曝線量で、図7の大きい○印を付した実線の曲線です。

例えば爆心地から2 kmの脱毛発症率は図7から約5 %です。被曝線量と脱毛発症率の関係を表す正規分布N(2.751 Sv, (0.794 Sv)2)から5 %の発症率を与えるのは被曝線量が1.44 Svのときですから2 kmの全被曝線量は1.44 Svとなります。DS 02によると2 kmの初期放射線量は約0.08 Svで遮蔽効果を50 %とすると初期放射線被曝線量は0.04 Svとなるのでこれを全被曝線量の1.44 Svから差し引くと放射性降下物による被曝線量は1.40 Svとなります。

初期放射線被曝の破線は放射性降下物による被曝線量と約1.2 kmで交わって急速に減少していますので、1.2 km以遠では主に放射性降下物による被曝となります。

図9は、広島の於保源作医師が1957年におこなった広島の被爆者の中で、屋内被爆して3か月以内に爆心地付近に入らなかった人々の脱毛、紫斑および下痢の3種の急性症状の発症率です。脱毛と紫斑の発症率は爆心地からの距離とともにほぼ同じように変化しているので、紫斑の被曝線量と発症率の関係はABCCの脱毛発症率に用いた正規分布N(2.751 Sv, (0.794 Sv)2)を用いました。下痢については、爆心地に近い初期放射線による外部被曝の影響が大きい範囲では脱毛や紫斑の発症率がほぼ100 %であるのに下痢の発症率は約30 %と小さくなっています。ところが、爆心地から1.5 kmを越えると下痢の発症率は脱毛や紫斑の発症率の3〜4倍になっています。

放射線による下痢は腸壁の細胞が被曝して剥離して発症します。外部被曝の場合には透過力の強い初期放射線のガンマ線や中性子線が体内に入って腸壁の細胞に到達します。透過力が強いのは持っているエネルギーをまばらな電離作用によって細胞の電子に与えるので、通過距離あたりのエネルギーの損失が少ないためです。そのため初期放射線の外部被曝では放射線が腸壁細胞に到達しても、まばらな電離作用のため薄い腸壁細胞にほとんど傷害を与えないで通過します。そのため、外部被曝では半致死量を超えるかなりの高線量でなければ下痢を発症させません。その結果、初期放射線が外部被曝を与える近距離では下痢の発症率は脱毛や紫斑の発症率に較べて小さくなります。

遠距離では初期放射線の外部被曝による下痢の発症は考えられません。下痢の発症率が脱毛や紫斑より大きくなったのは、呼吸や飲食を通じて体内に摂取された放射性降下物の放射性微粒子による内部被曝と考えられます。放射線の透過力が弱いのは密度の高い電離作用によって持っているエネルギーを集中して組織内の電子に渡して短い距離で失って停止するからです。内部被曝では、放射性微粒子が腸壁細胞に接して透過力の弱い放射線を放出し、腸壁細胞の分子に集中した電離作用を起こさせるため、容易に下痢を発症させると考えられます。そこで、下痢の被曝線量と発症率の関係を、初期放射線による外部被曝については脱毛や紫斑よりも高線量被曝によって発症する正規分布N(3.026 Sv, (0.873 Sv)2)で表されるとし、放射性降下物による内部被曝については脱毛や紫斑の場合よりも低線量被曝から発症する正規分布N(1.981 Sv, (0.572 Sv)2)で表されるとして被曝線量を求めました。そうすると、脱毛、紫斑、下痢と異なる3種の急性症状の発症率から、図10のようにほぼ一致した初期放射線被曝線量と放射性降下物による被曝線量を得ることができました(文献2)。このことは、放射性降下物による被曝影響がほとんど内部被曝であることを示しています。於保調査に基づく被曝線量の推定値はABCCの脱毛発症率調査結果から求めた被曝線量よりやや大き目ですが、初期放射線被曝線量と放射性降下物による被曝線量はやはり爆心地から1.2 kmで一致して約1.6 Svとなりました。この距離を越えると初期放射線は急激に減少して主に放射性降下物による被曝になった点でも、また放射性降下物による被曝線量は爆心地から2 kmまで約1.5 Sv程度が続き、それ以遠はゆっくり減少して爆心地から 6 kmでは約 0.8 Svになった点でもABCCの脱毛発症率から推定した被曝線量と共通しています。外部被曝による下痢の発症については、爆心地から1 km以内の人々は調査のおこなわれた1957年までにほとんど死亡したために調査結果には大きな不確実性があり、ここで用いた正規分布よりもさらに高線量側にずれた分布となる可能性があります。

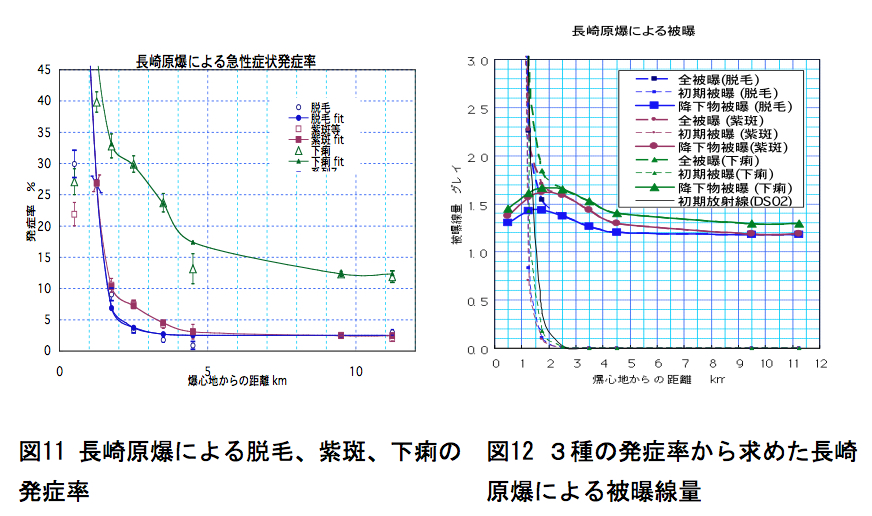

長崎については、5 kmまでの近距離は長崎医大の調来助らが1945年におこなった調査結果(文献5)を用い、5 kmを越える遠距離では長崎市と長崎県が爆心地から12 kmまでの調査報告『聞いて下さい!私たちの心のいたで』(文献6)に記載され、図11に示した脱毛、紫斑、下痢の調査結果を用い、広島と同様の推定をすると図12に示したように爆心地から3 kmまでは広島とほぼ同じ振る舞いをしますが、遠距離になっても被曝影響は調査データのある爆心地から12 kmまでほとんど変わらないことがわかりました。広島原爆の爆心地から6 kmでは約 0.8 Svでしたが、長崎原爆では爆心地から12 kmでも1.2〜1.3 Svで、広島の約1.5倍となりました。長崎原爆の爆発威力が広島原爆の約1.4倍であったこと、原爆機材が広島原爆より多く中性子によって誘導放射化されたこと、プルトニウム239の方がウラン235よりも放射能が強いことから約1.5倍となったことは理解できます。

以上のように内部被曝の影響を考慮すると、原爆の爆発以後の長期間にわたって、しかも原子雲が広がった広い地域で、放射性降下物による時間と空間を越えた非人道的影響を及ぼし続けたことがわかります。

図13は爆心地から約1 kmの木造家屋内で被爆した21歳の兵士の写真です。屋内で被爆して火傷も怪我もしませんでしたのでしばらく救援活動をしていました。

しかし、主に初期放射線による外部被曝をしていたために、原爆投下12日後に重度脱毛を発症し、23日後に紫斑を発症し、28日後に死亡しました。図14は爆心地から約2 kmの木造家屋内で被爆した11歳の少女の写真です。主に放射性降下物による内部被曝をして被爆後2か月目頃から中程度の脱毛が始まりました。彼女は20年後に原爆後障害で死亡しました。

4-3 放射性降下物による内部被曝の隠蔽政策

放影研も日本政府も放射性降下物による被曝影響は、放射性降雨がもたらして地中に残留し、流失しなかった放射性物質からの放射線の物理的測定に基づいて、図8に×印で示したように広島では爆心地から西南西3 kmの己斐・高須の0.006〜0.02 Svとしています。長崎は爆心地から東方約3 kmの西山地域の0.12〜0.24 Svで、その他の地域では無視できるとしています。しかし、これは内部被曝の影響を無視した結果で、放射性降下物による被曝影響をまったく評価できていません。

核兵器国とりわけアメリカ政府は放射性降下物による被曝影響が主に内部被曝であることから物理学的測定では知ることができないことを承知の上で、放射性降下物による被曝影響を否定し続けてきました。それは放射性降下物による影響、とくに内部被曝の影響を認めると、影響範囲の大きな広がりと長い障害の継続期間によって、核兵器の被害が空間的にも時間的にも大きく拡大して、非人道性による深刻さがいっそう明白になり、さらに核実験や原発事故による被害補償の問題にも波及するので意図的に隠蔽するためです。放影研も日本政府もこうした放射性降下物による被曝影響を引き出す努力をほとんどしてこなかったので内部被曝の研究は大きく遅れてしまいました。

原爆放射線による被曝影響のリスクの算出には、原爆放射線の被曝を受けていない比較対照群(コントロール集団)の設定が重要です。ABCCとこれを引き継いだ放影研はコントロール集団として遠距離被爆者と入市被爆者集団を用いてきました。1983年にはドイツのシュミッツ・フォイエルハーケ教授(現在 欧州放射線リスク委員会(ECRR)会長)は、放影研がコントロール集団としている遠距離被爆者と入市被爆者を日本人平均と比較して、共に相当の被曝影響を受けていることを示し、コントロール集団とするのは不適当であるという論文を発表しました(文献7)。現在放影研は遠距離被爆者も含めた直爆被爆者を初期放射線による被曝線量ごとに区分した内部比較法によって研究しています。内部比較法では被曝線量と発症率や死亡率の相関関係を全体として表す回帰直線と呼ばれる直線を求めて、回帰直線上の被曝線量がゼロのときの発症率や死亡率の値を比較対照群の値であるとします。ところが放影研は放射性降下物による内部被曝を無視して初期放射線による被曝線量しか考慮していないため、被曝線量ゼロの時の癌などの晩発性障害の発症率や死亡率の値は回帰直線上の0に接している初期放射線被曝線量の0から0.005 Sv(平均0.0025 Sv)の区分の値とほとんど同じ値になります。初期放射線被曝線量の0から0.005 Svの区分は遠距離被爆者(広島は爆心地から約2700 m以遠、長崎は爆心地から約2900 m以遠)の発症率や死亡率の値なので、放影研は放射性降下物による1 Sv前後の被曝をしている遠距離被爆者を実質上コントロール集団としている外部比較法と同じこと、すなわち被爆者同士の比較になります。こうした放影研の研究は被曝によるさまざまなリスクの算出の過小評価につながり、国連科学委員会(UNSCEAR)や国際放射線防護委員会(ICRP)の被曝影響の基準の根拠として利用され、国際的にも国内的にも放射線による被曝影響評価が大きく歪められることにつながっています。

5.誘導放射化物質

爆心地近くでは大量に入射した初期放射線の中性子によって誘導放射化された地上の物質が放射線を放出し続けました。爆心地周辺の被爆者と、原爆が爆発した後に爆心地周辺に入って肉親を捜したり、救援活動をしたいわゆる入市被爆者と呼ばれる人々もこうした誘導放射化物質からの放射線によって被曝しました。於保源作医師は広島の入市被爆者についても入市日時ごとの急性症状発症率を調査しており、脱毛、紫斑および下痢の発症率から、爆心地から1 km以内に入市した日時ごとの被曝線量を求めることができました。その結果、原爆投下当日に入市した人は平均して0.8 Svの外部被曝と1 Svの内部被曝をしていることがわかりました。原爆の誘導放射線量が指数関数に従って減少すると仮定すると、被曝線量が半減して0.9 Svになるのは、15.1日後となりました。法律による入市被爆者として認められているのは原爆投下 2週間以内となっているので、15日以後に入市して外部被曝と内部被曝を合わせて平均 0.8 Sv被曝している人たちでも被爆者と認められていないことになります。

6.おわりに

以上示したように、原爆使用による非人道性の物理学的根源として、初期放射線、熱線、衝撃波と爆風、放射性降下物、誘導放射化物質のそれぞれ単独でも、これまでの兵器では見られなかった桁違いに深刻な非人道的影響をもたらしたことがわかります。しかし、実際にはこれらの影響は相互に重なり合って非人道的な影響をいっそう深刻にしています。

1995年に広島で開かれたパグウォッシュ会議に参加した科学者が原爆資料館を見学して写真や展示物を見た後、「自分のイマジネーションの能力がいかに貧弱であったかを思い知らされた。これまで核兵器のことを論じてきたが、原爆の被害を原子雲の上から想像していた。しかし資料館を見学して初めてあの原子雲の下で何が起こったかを少し想像できるようになった」と口々に語ってくれました。しかし、これは放射性降下物による内部被曝が原子雲の広がった広い範囲で深刻な影響をもたらしていることがわかる前のことでした。

放射性降下物と誘導放射化物質による内部被曝も含めた被曝影響に関する世界と日本の研究の大きな歪みを被曝実態に基づいて正すことが、核兵器使用の非人道性を告発し、核兵器を禁止する上で不可欠で、とりわけ科学者の役割は大きいと思います。さらに福島第一原発事故などの原発事故や核実験による被曝など放射線被曝で苦しんでいる人類を守るためにも必要です。

人類社会はすでに19世紀後半の1868年のサンクトペテルスブルク宣言によって「戦闘外におかれた者の苦痛を無益に増大し又はその死を不可避ならしめる兵器の使用」は人道法に反するとして非人道兵器の使用を禁止してきました。そして1945年に国際紛争を解決するためには平和的手段に徹することを求め、武力の使用を原則禁止した国連憲章に到達しました。しかし、広島・長崎の原爆投下以来の核脅迫政治によってこの国連憲章の精神が踏みにじられてきました。広島と長崎の原爆はサンクトペテルスブルク宣言で禁止された非人道兵器より桁違いに非人道的で、現在の核兵器は広島・長崎原爆よりさらに桁違いに非人道的です。人類が100年前より人道でも発展しているとするならば、一日も早く核兵器禁止条約を成立すべきなのは当然です。

参考文献:

(1)児玉光雄『被爆者・ヒロシマからのメッセージ』(2014年3月)

(2)沢田昭二:急性放射線症状発症率から広島原爆被爆者に対する残留放射線影響評価(英文論文、和訳あり)『社会医学研究』第29巻47-72,2011年.

(3)D.L.Preston,馬淵清彦,児玉和紀,藤田正一郎,長崎医学会雑誌73, 251-243(1998).

(4)於保源作、原爆残留放射能障碍の統計学的観察;『日本医事新報』No. 1746, 21-25. (1957年).

(5)調来助ら:「長崎ニ於ケル原子爆弾災害ノ統計的観察」第4編、『医師の証言−長崎原爆体験−』 東京大学出版会、1982年に再掲.

(6)長崎市原爆被爆対策部調査課『聞いて下さい! 私たちの心のいたで―原子爆弾被爆未指定地域証言調査報告書』(2000年)

(7)I. Schmitz-Feuerhake, Dose revision for A-bomb survivors and the question of fallout contribution. Health Phys. 1983;44(6):693-695.